L’Angleterre du début du XIX ème siècle vit une période de bouleversements sans précédent.

Tandis que l’Europe continentale est embrasée par les guerres napoléoniennes¹ et les idéaux révolutionnaires français, l’Angleterre connaît sa propre révolution : celle de l’industrie. Cette transformation silencieuse mais radicale va redéfinir les rapports sociaux, économiques et humains de manière aussi profonde que les événements politiques qui secouent le continent.

Pendant des siècles, les tisserands, notamment ceux de la région des Pennines², incarnaient un modèle de vie harmonieux alliant travail, liberté et solidarité. Ces artisans ne tissaient que les jours de pluie (nous sommes en Angleterre, ne l’oublions pas…) et consacraient le reste de leur temps à cultiver leur lopin de terre, s’occuper de leur basse-cour, chasser dans les bois, cueillir baies et champignons, ou encore brasser leur bière.

Cette existence était rythmée par les saisons et les traditions. Elle permettait de préserver cette liberté individuelle anglaise tout en maintenant des liens communautaires très forts. L’artisan demeurait maître de son temps, de ses outils et de son savoir-faire.

Mais cette « Merry England »³ se fait bousculer par l’émergence de « l’esprit bourgeois ». Ce nouvel ethos, incarné par les fabricants et entrepreneurs, rompt avec l’ancienne prodigalité aristocratique pour imposer un pragmatisme calculateur. Comme l’écrit un disciple de Jean-Baptiste Say⁴ : « le chef d’entreprise doit être à son affaire et doit y être tout entier ».

Cette philosophie utilitariste révolutionne les rapports de production. La logique comptable envahit tous les aspects de l’existence, transformant le travail en marchandise dont il faut réduire le prix « au niveau de la plus rudimentaire reproduction de la force de travail ».

Jean-Baptiste Say, industriel du coton et théoricien de l’économie politique, développa sa fameuse « loi des débouchés » selon laquelle « les produits s’échangent contre des produits » et que toute production crée sa propre demande. Cette vision optimiste de l’autorégulation des marchés légitime l’industrialisation intensive et la recherche de productivité.

L’introduction de machines performantes devient indispensable et inévitable. Les métiers à tisser à châssis larges, capables de produire plus vite et à moindre coût, incarnent ce progrès technique salvateur. Peu importe que cette production soit de qualité inférieure pourvu qu’elle trouve des débouchés, notamment à l’exportation.

L’usine devient le symbole de cette nouvelle condition ouvrière. Contrairement à l’atelier artisanal où régnait une certaine convivialité, la manufacture impose ses « gardes-chiourme » qui tourmentent les ouvriers, s’en prenant particulièrement aux femmes et aux enfants qui forment la majorité de cette main-d’œuvre vulnérable.

Paradoxalement, cette croissance économique s’accompagne d’un paupérisme endémique. La misère de masse devient le corollaire nécessaire de l’accumulation capitaliste.

La Révolte Luddite : la naissance d’un mythe

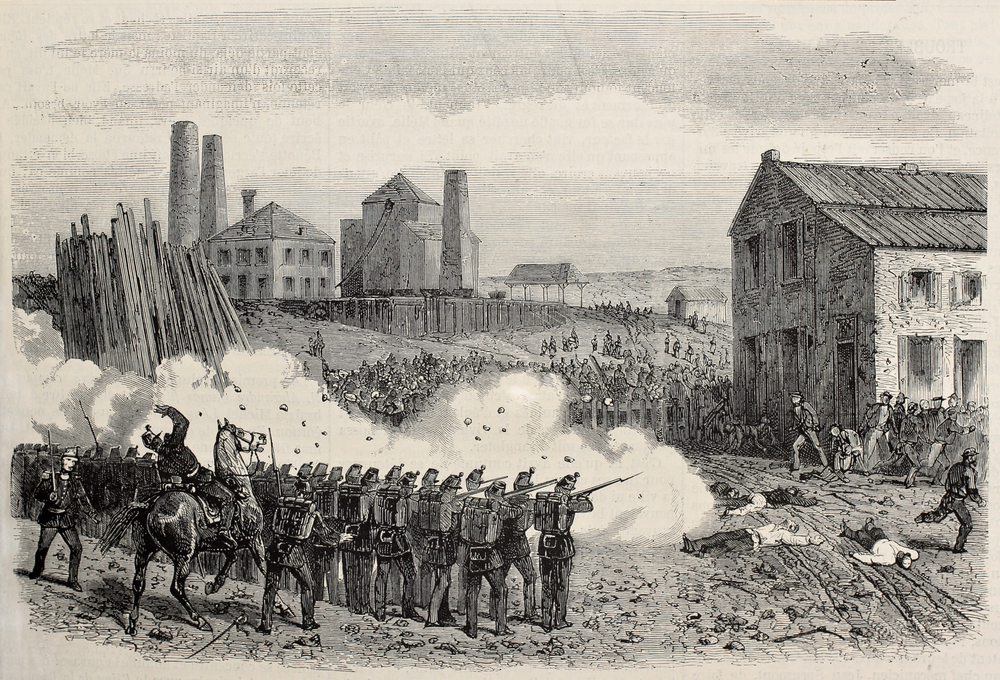

C’est le 11 mars 1811, dans le village d’Arnold, près de Nottingham, que débute le mouvement luddite. Après qu’une réunion d’ouvriers en chômage eut été dispersée à coups de sabre par les dragons royaux⁵, une soixantaine de métiers à tisser sont fracassés le soir même chez divers fabricants qui venaient d’abaisser les salaires.

Cette violence contre la machine n’est pas aveugle. Elle vise la machine « voleuse de pain » qui supprime les emplois tout en dégradant la qualité du travail. En trois semaines, plus de deux cents machines sont démolies dans la région.

Le génie du mouvement luddite réside dans la création d’un personnage imaginaire : le général Ned Ludd. Cette fiction, née en quelques jours, est véhiculée par la rumeur et occupe toutes les conversations alors que celle de Robin des Bois s’était forgée au fil des siècles. Elle donne une cohérence symbolique à la résistance ouvrière.

Contrairement aux conspirations politiques de l’époque comme les Carbonari ou les futurs blanquistes, puis plus tard les bolcheviques, les luddites ne forment pas une organisation centralisée avec un projet stratégique défini. Leur force réside dans la « détermination commune » et une « méthode qui emprunte davantage aux tactiques des francs-tireurs qu’aux procédés des bandits de grand chemin ». Ils n’étaient toutefois pas du genre à endosser un gilet jaune⁶ pour manifester sur un carrefour giratoire.

Ce mouvement s’appuie sur les « contacts amicaux et l’émulation au sein des corporations sœurs », ce qui permet une contagion rapide du mouvement sur un vaste territoire. Les anciens soldats, rescapés des guerres continentales, apportent leur expérience militaire au service de cette guerre industrielle.

Lord Byron⁷ devient alors la voix des opprimés, une éloquence aristocratique au service des humbles. Il se range du côté des briseurs de machines. Son discours⁸ devant la Chambre des Lords constitue un plaidoyer passionné pour les luddites, révélant que leur cause « s’est trouvé des soutiens parmi les esprits les plus nobles du pays ».

Byron dénonce l’hypocrisie de la classe dirigeante avec une ironie mordante : « Les ouvriers renvoyés, dans toute la cécité de leur ignorance, au lieu d’accueillir avec joie ces améliorations techniques si bénéfiques pour l’humanité, ont cru comprendre qu’on les sacrifiait aux progrès de la mécanique. Dans la folie de leur cœur, ils se sont imaginé que la subsistance et le bien-être des pauvres industrieux étaient des objets de plus grande conséquence que l’enrichissement de quelques individus ».

Cette rhétorique, mêlant sarcasme et compassion authentique, révèle la dimension profondément humaine du conflit industriel. Byron rappelle que cette « populace » méprisée « laboure vos champs et vous sert dans vos maisons, et dans laquelle se recrutent votre marine et votre armée ».

Les luddites ne s’attaquent pas aux personnes mais aux machines, dans un geste hautement symbolique. En brisant les métiers à châssis larges, ils ne rejettent pas le progrès technique en tant que tel, mais dénoncent une logique productive qui sacrifie la qualité à la quantité, l’humain au profit.

Cette destruction vise les outils de la standardisation qui transforment le travail artisanal en activité mécanisée. Les luddites comprennent intuitivement que l’enjeu dépasse la simple question économique pour toucher à l’essence même du rapport au travail.

En 1812, en dépit de l’intervention de Lord Byron, la loi condamnant à la peine de mort le bris de machines est votée.

Le mouvement luddite s’essouffle progressivement face à la répression ; les dénonciations étaient chaudement rétribuées. L’exécution de John Towle⁹ le 20 novembre 1816 coïncida avec l’épuisement de cette résurgence finale de l’activisme luddite. Après avril 1817, le nom de Ludd passait définitivement à l’histoire¹⁰.

La fin de la guerre avec les États-Unis¹¹ et la chute de Napoléon¹² invitèrent à la reprise des échanges commerciaux et l’ouverture de nouveaux marchés.

Le mouvement luddite révèle les contradictions fondamentales de la modernité industrielle naissante. Face à une révolution technologique qui promet le progrès mais produit la misère, qui annonce la liberté mais instaure un nouvel esclavage, les artisans anglais tentent de préserver un monde où l’homme reste maître de ses outils et de son temps.

Leur échec historique ne doit pas masquer la lucidité de leur analyse : ils ont compris, avant Marx et les théoriciens socialistes, que la question n’était pas technique mais surtout sociale, que derrière l’innovation se cachait un nouveau rapport de domination.

Leur héritage dépasse largement leur époque : chaque fois que l’humanité s’interroge sur les conséquences du progrès technique, chaque fois qu’elle revendique le droit de choisir ses outils plutôt que de les subir, l’esprit de Ned Ludd ressurgit. Dans notre époque d’intelligence artificielle et d’automatisation, les questions soulevées par ces tisserands du XIXème siècle demeurent d’une troublante actualité.

—

Notes :

¹ De 1792 à 1815, le Royaume-Uni intègre les sept coalitions contre la France.

² Les Pennines sont une chaîne de montagnes au nord de l’Angleterre.

³ Merry England est un stéréotype anglais du « bon vieux temps ». Une image idyllique de l’ère victorienne avec les chaumières dans les campagnes, les pubs, le thé et le rôti du dimanche qui inclut traditionnellement des pommes de terre au four et des légumes rôtis ou cuits à la vapeur et servis avec une sauce au jus.

⁴ Jean-Baptiste Say, né le 5 janvier 1767 à Lyon et mort le 14 novembre 1832 à Paris. Économiste français et industriel du coton.

⁵ Il s’agit des régiments de cavalerie de ligne.

⁶ Le mouvement de contestation des Gilets jaunes, du nom du chandail jaune réfléchissant imposé à bord des véhicules motorisés au 1er janvier 2016, débuta en France en octobre 2018 ; Emmanuel Macron était alors Président de la République.

⁷ Poète britannique, né le 22 janvier 1788 à Londres et mort le 19 avril 1824 à Missolonghi en Grèce, lors de la guerre d’indépendance grecque alors sous domination de l’Empire Ottoman.

⁸ Discours de George Gordon Byron, le 27 février 1812. Œuvres complètes de Lord Byron, traduction de Benjamin Laroche, éd. Charpentier, Paris, 1838.

⁹ Les autorités avaient offert 10 000 livres à toute personne qui permettrait d’identifier les membres du mouvement luddite. Il avait commis l’erreur de ne pas se voiler le visage.

¹⁰ John Amos, Thomas Savidge, John Crowder, Joshua Mitchell, William Withers et William Towle, le frère de John Towle, sont exécutés le 17 avril 1817. Deux autres sont condamnés à la déportation… en Australie.

¹¹ Appelée la guerre de 1812 ou seconde guerre d’indépendance. Il s’agit de l’invasion du Canada par les États-Unis la même année où Napoléon Ier envahit la Russie. Cette guerre s’acheva par la signature du traité de Gand le 24 décembre 1814 même si, deux semaines plus tard, le général Jackson conduisant l’Armée de l’Union, infligea une lourde défaite aux Britanniques lors de la bataille de La Nouvelle-Orléans le 8 janvier 1815.

¹² Le 11 avril 1814, Napoléon signe le traité de Fontainebleau renonçant « pour lui, ses successeurs et descendants, à tout droit de souveraineté et de domination en France comme en Europe ».

Pour en savoir plus :

« La colère de Ludd » de Julius van Daal, ed. L’Insomniaque